ピアノ科卒業生の相澤美智子さん(一橋大学大学院法学研究科教授)は、仕事と両立する形でリサイタルを開く、伴奏法を学ぶなど研鑽を積む音楽家です。生徒としての経験、ヴァイオリン科に在籍するお子さんを育てる親としての経験、そして経験に対する考察と見解をお話いただきました。

【相澤さんへの8つの質問】

~その1~

質問1 ご自身が音楽を学ばれてよかったと思われることを教えてください

質問2 スズキ・メソードでピアノを学ばれて、いかがでしたか?

~その2~

質問3 親として、スズキ・メソードを選ばれた理由を教えてください

質問4 お子様に、ヴァイオリン科を選ばれた理由を教えてください

質問5 スズキ・メソードでは、子どもよりむしろ親が夢中になって楽しむ家庭が少なくない印象があります。相澤家としては、いかがですか?

~その3~

質問6 他の方にスズキ・メソードを勧めたいと思われますか?

質問7 子どもの時の思い出について。ピアノ科の先輩後輩について覚えていることはありますか?

質問8 卒業生として、スズキに望むことはありますか?

【質問1】―――ご自身が音楽を学ばれてよかったと思われることを教えてください

いくつか思い浮かぶことがありますね。なんでひとつに綺麗にまとめることは難しいのですが、まず、ピアノ、音楽を通してすごく豊かな人との出会いがあったと思います。

しかも、その競争的な繋がりではなく、深く人と繋がれる、繋がることができる出会いがあったかなと思っています。

やっぱり音楽というのは、年齢や性別、仕事、あるいは社会的な地位、国籍、いろんなものを超えて、人と人をこう深く繋げてくれるので。

例えば、一番近くにいる夫は音楽を通して出会いましたし、それから自分の恩師の細田先生であるとか、今娘が師事している青木先生であるとか、そういう方々も、もしかしたらどこかで出会えた可能性はあったかもしれませんけれど、音楽を通してより深くその方々を知ることができたと思います。

ピアノ、音楽を通してすごく豊かな人との出会いがあった。

音楽は、競争的な繋がりではない、人と人との深い繋がりをつくってくれる。

音楽と言えば、東京の台東区の日本堤に「カフェ・バッハ」という有名な喫茶店があるんです。

続きを読む

私がインターネットで見たりしたところでは、東京でも三大カフェと言われるようなところらしいんですけれども、オーナーご夫妻もやっぱり音楽が大好きで、すごく深いお付き合いをさせていただきました。例えば娘が「カフェ・バッハ」のちょっとサロン風のお部屋で、小さな仲間内のコンサートを開催してもらったりとか、ちょっと考えられないようなお付き合いが音楽を通して広がってきたと感じています。

それから、私の大学のもう定年退職された、元同僚だった、かなり先輩の先生。多分普通に出会っていたら、大先生と、まだ大学勤めを始めたばかりの若い同僚っていう感じだったと思うんですけれど。年の差が24歳ありましたから。それがもう全く関係なくなるようなお付き合いを、音楽を通してすることができたと思います。

―――24歳差の先輩とは、どんなお付き合いをなさったのですか?

私が一橋大学に勤めて、次の年にその先生はよその大学からお移りになったんですね。

新しい先生をお迎えすると、懇親会がありますけれども、懇親会の席では教授会の時とは違った自己紹介をされました。教授会の時には学問上の自己紹介をなさったんですが、懇親会はもう少しくだけたところだからということで、自分の趣味が音楽だと、同僚の皆さんの前でお話されたんですね。

なぜ、その話をされたかというと、その先生は学生時代に一橋大学の兼松講堂に来ていたと、有名なカルテットが演奏会をするために講堂を会場にしていたことがあって、そういう演奏会に足を運んだと、そんなこともお話されたかったかと思うんですけれども。

それで、音楽がお好きで、ご自身もヴァイオリンを弾くとおっしゃったんで、そういう話を聞くと、やっぱりなんとなく反応してしまい、「私もピアノを弾くんですよ」って、立食のパーティーで自由に歓談できるので、自分から話しに行ったんですね。

そうしたら、その先生もすごくノリが良くて、「じゃあ、今度一緒に合奏しましょうよ」って言われたんで、「いいですよ」ってすぐにお受けして。

実は、その先生の学問分野は、私はその時までは、同じ法学ではあっても、知らない分野だったんですね。

その先生は、日本法制史というのが専門で。日本の法の歴史ですね。私もすごく法制史には関心があったんですけど、勉強する機会がなくて。

それで、その先生がいらしたのを機に、ちょっと勉強させていただきたいと思って、図々しいお願いではあったんですけれど、学生と一緒に授業に、聞きに行かせてくださいとお願いしたんですね。

そしたら、いいですよってことだったんで、その先生の授業に行くようになったんですけれども、最初の授業が終わったとたん、その先生が私の席に歩いてくるんで、何かしたかしらと思っていたら、

「この前の合奏だけど、これやりませんか」って言って、もう早速にその曲の提示があって、CDを渡してくださって、「この曲が弾きたいんだけど」っていうのが、フランクのソナタでした。

24歳上の大先輩から「これやりませんか?」と渡された曲は、

フランクのヴァイオリン・ソナタでした

それで、「じゃあそのCDを聴かせていただいて、楽譜も探して、それでまたお返事します」って言っ

私、フランクのソナタは実はその時まで知らなくて。

初めて聞いた時には、嫌いじゃない、好きですけれども、すごく好きって言うんじゃなかったですね。第一印象はいい曲だなぐらいな感じでした。

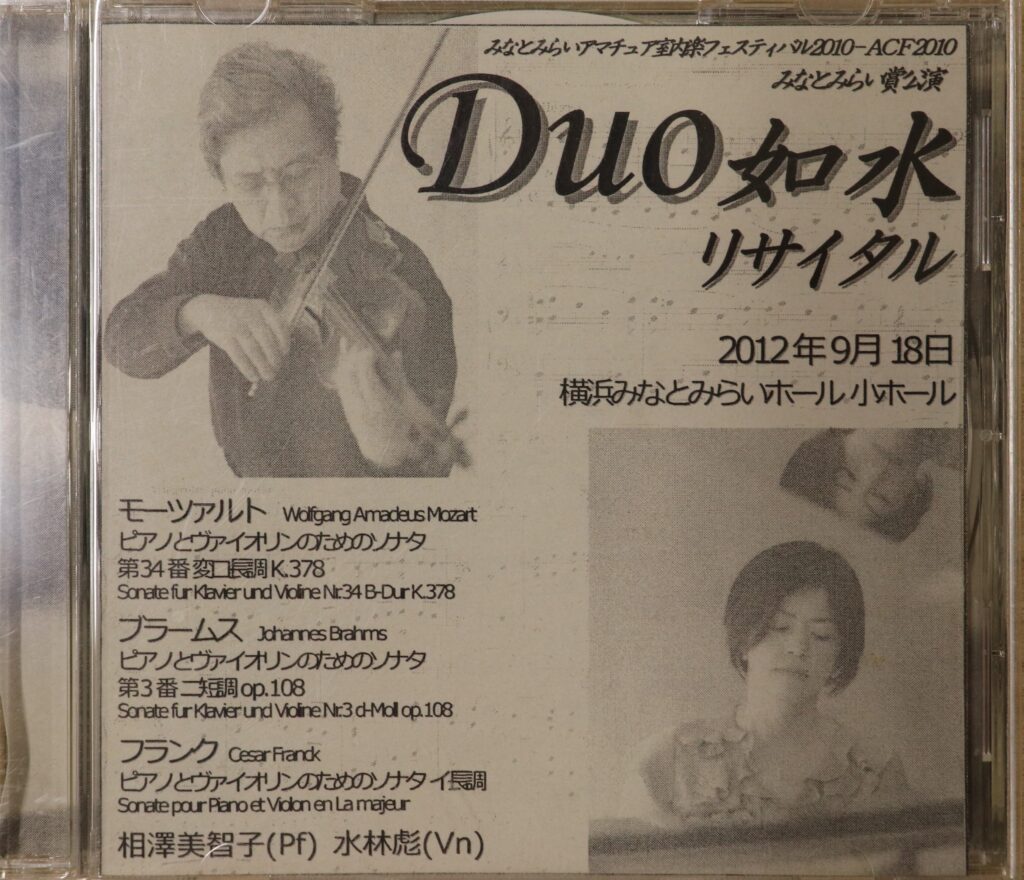

でも、弾いて弾いて弾き込んで、本当にいい曲だなって、もう心底惚れ込むような曲になりました。その先生とは一緒にリサイタルをしたんですけれど、そのリサイタルの曲にもなり、最後ここに持ってきたCDになっています。

―――フランクのヴァイオリン・ソナタは、とくにピアノが難しいと言われる曲ですが?

フランクの楽譜を見てみたら、「けっこう、2楽章が大変だな」、ピアノが大変だなって思って。

それで、先生に、「2楽章大変ですね」って言ったら、「そうなんだよ、ピアニストがこれ弾いてくれないんだよね」とか「プロの人でも嫌だっていう人いるんだよね」っていうようなことをおっしゃっていて。

そう言われると、なんか弾けませんって言いたくないなっていうのがあって、意地でも弾いてやるみたいな感じで、すごく練習しました。

私は手が小さいので、ああいう手の大きい人が弾く曲は本当に大変でした。そのことを何よりもよく知っている私の恩師の細田先生がリサイタルを聴きに来てくださって、「美智子ちゃん、あの手で可哀そうに頑張ってるなと思って聴いてたわ」っておっしゃっていたんで、わかる人にはわかるんですが。

でもアマチュアなりにだいぶ弾き込んで、それなりに自分のものっていう感じの演奏にはできたのかなとは思います。

弾けませんとは言いたくなくて、弾き込んだ結果、自分のものにできたのかな。

―――素敵なエピソードをありがとうございます。お話で相澤さんがすごく弾ける人だということがよくわかりました。私はヴァイオリン科の卒業生なので、デュオをしようという時の候補選びでフランクを出したこともありますが、だいたい皆さん無理、難しいっておっしゃいましたね。

そうなんですか。

―――はい。でも相澤さんは難しいと言いながら、負けず嫌いできちんと形にするっていうのが素晴らしいなと思いました。

―――お話を伺って、音楽を楽しむっていうこともあるけれども、その音楽を軸にして非常に多彩な人間関係が広がっていって、人生が広がっているっていうことを楽しまれている、という印象でした。

母がある時私に言ってましたけれども、「音楽って世界の共通語で、その共通語を勉強させてるっていうつもりでピアノをやらせてる」みたいなことを話していたなっていうことを思い出すんですね。

お母様の格言 「音楽という世界の共通語を勉強させている」

―――お母様は音楽をなさる方だったんですか?

どういうレベルでするか、というのを抜きにしたら、音楽をするということになるんでしょう。ピアノを習わせてもらっていたみたいです。母は香川県の田舎の生まれで、1947年生まれですから、戦後すぐですよ。確かにあの当時の日本の田舎では、ピアノを習う子はそういなかったらしいし、珍しい教育熱心な家庭で育ったとは思います。

高校ぐらいまではレッスンを続けたそうなんですが、何せお稽古はあんまりしなかったので、結局大人になっても弾けないっていうか、レッスンをやめた途端に、もう、どんどん、どんどん腕は落ちていく一方で。それで、いざ弾いてみようと思ったら、もう指は動かないっていう。

ピアノを習っているっていうだけでは全然残らないんだなっていうのは、自分がもう身をもって経験したと言っていました。

お母様の実体験「レッスンに通っても、自分で練習をしないと、大人になってからも弾ける人にはなれない」

よくあることですが、音楽の大変さっていうんですかね、日々の稽古の大変さを知らない人が、

「子どもにピアノを習わせてる、楽器を習わせてるって素敵よね」とか

「大人になって疲れた時に、楽器を弾けたらどれほど心の慰めになるか」とか。そういう夢を描いて語る人がいるけれども、そのレベルに達したいと思ったら、子どもの頃からかなりのお稽古を積み上げないと、そういう風にはならないと、母は自分が実体験を通して知っているので。

なので、子どもにはきちんとお稽古をさせて、それなりに後に残るようにしてあげたいとは思っていたみたいです。

5歳の時、滞在中のアメリカでピアノを始める

ただ、私はスズキ・メソードから入ったんではなくて、普通のメソッドで、5歳の時からピアノを始めたんですね。

当時、父の仕事の関係でアメリカに住んでいて、日系人が多いロサンゼルスでしたので、日系人の先生について、バイエルから始めたんです。そしたら、やっぱり面白くないので、レッスンも楽しくないし、日々のお稽古はもっと楽しくないしっていうことで、1日5分練習したら、もう音を上げる。

それで母に叱られて、もう5分練習して10分、もうそれ以上は無理っていう、そういう何年間かを過ごしたんですね。父の転勤が終わって日本に帰ってきて、その時点で8歳数ヶ月でした。

―――5分と5分を足していくような毎日ですね?

そうでした、母も自分が小さい頃お稽古しなかったから、子どもにはやらせたいと思っているけれども、子どもも結局無理なのねと、こう半ば諦めかけた時にスズキに出会って。

母はスズキ・メソードのことは知っていたそうなんですけど、ヴァイオリンのメソッドだと思っていて、ピアノがあるとは知らなくて。

ところが、日本に帰ってきて、住んだ家のご近所の方に「どなたかいいピアノの先生いないかしら?」

と聞いたら、その人がたまたま細田先生が近くにいらしたこともあって、「細田先生がいいんじゃないかしら」ということをおっしゃってくださったんです。

「多分、この近所では一番いい先生よ」っていう風に、そのご近所の方のおすすめだったんです。

―――スズキとの出会いは偶然だったのですね?

偶然です、そうです。それで、母も鈴木先生の著書『愛に生きる』を読んで、これだと思って。これだったらバイエルでやってきたこの3年間とは違う音楽教育が子どもにできるんじゃないかって、ちょっと希望を持ったみたいですね。

鈴木先生から受け取っているのは、研究科Bの卒業証書と、研究科Bまで終わった人がいただける卒業記念品です。

演奏写真はベートーヴェンのピアノソナタ「熱情」の第2、第3楽章を、代表で演奏させていただいたときのものです。

【質問2】―――スズキ・メソードでピアノを学ばれて、いかがでしたか?

スズキで勉強していなかったら、多分ピアノは続いてなかったでしょうね。一生続ける楽器にはならなかったと思いますね、ピアノは。

スズキでなければ、多分ピアノは続いていなかった。一生続ける楽器にはならなかった。

今までにお話ししていないことをお話しますが、日常生活、いろんなことありますよね。

いいこともあれば悪いこともある。そういうときに、音楽やピアノがあることによって自分を見つめ直し、自分をリセットすることができるというのはあると思います。

ただ、今は本当に仕事が忙しいので、日常的に楽器を演奏できる、ピアノを練習できるっていうわけではないんですけれども。振り返りますと、それこそ母は、小さい頃にあんまりお稽古をしなかったので、大人になってからピアノを弾いてほっとしたいと思った時に、そうすることができなかった。子どもには同じ轍を踏ませたくないな、と思っていたようです。

おかげさまで、私はきちんとお稽古する環境を親に作ってもらい、自分もそれなりに努力をしてお稽古しただけのことはあって、弾きたいなと思ったらいつでも弾けるという、そういう前提は整っています。そういう中で自分をリセットして、楽しみや次にまた進むエネルギーや、いろんなものを、音楽を通してもらっているので、そういう貴いものを人生の中に持っているということは、音楽を学んで、ピアノ学んでよかったことかなと思います。

それから、私は、国内外いろいろなとこでピアノを見つけると割と弾くんですね。

特に学生時代、私は親元離れて一人暮らしをしていて、一人暮らしの住まいにピアノは置けないので、ピアノと一緒に生活することができなかったわけですよ。

なので、もう公共の場だろうがどこだろうが、楽器がある場所を見つけたら、なんかこう思わず弾きたくなってしまう。

そんな感じで、いろんなところで、自分の演奏の下手さも気にせずに弾いてきたんですけれども、そういう風にピアノを弾いていると人が寄ってきて、アメリカ留学中には声楽や管楽器を専攻している学内の知り合いから期末試験での演奏の伴奏を頼まれたという経験をしました。また、私の弾くピアノを単純に喜んでいただいたりだとか、知り合いができてコミュニケーションが広がったという経験もたくさんしました。

そして、そこにはやはり、スズキの良さが現れていると思うんですけれどね。といいますのは、楽器があっても楽譜がないから弾けないわって言っていたら、このようなことは実現しないわけですよ。弾ける曲を暗譜しているからこそできることで。

―――よくわかります。スズキの卒業生らしいエピソードだと思います。

スズキ・メソードの本質とは

やっぱりスズキ・メソードの本質って、優れた大家の演奏を聞く、繰り返し聞く、そしてそれを繰り返し反復練習する。

しかも、今やっている曲だけじゃなくて、復習も必ずするっていうんですかね。

だから、反復練習っていうのは、今のところだけじゃなくて、全てっていうことを含んでいる反復だと思うんですけど。

①優れた大家の演奏を繰り返し聴く

②繰り返し反復練習をする。復習もする(今の課題だけでなく、学んだこと全て)

この2つが、なんかもう本質かなと思ってますけれど。これ、この方法でやれば、おおよそ全てのことが実現可能なんだっていうことを体感したってことはすごく大きかったかなと思います。

その後の勉強とか色々努力しなきゃいけないことにおいても、その原点に立ち返れば、優れたものにこう接して、接し続けるってことですかね。

それと、自分がやってきたこと、今やっていることだけじゃなくて、常に復習もしつつ、今取り組んでいることをステップアップしていくという、このやり方をやれば、おおよそのことは人並みにはできるなっていうことをすごく勉強しました。

①優れたものに接し続ける ②復習しつつ現在の取組みをステップアップしていく

スズキ・メソードの本質で、自分の原点であるこのやり方で、おおよそのことは人並みにはできるなと勉強しました

―――人生の奥義という感じでしょうか?

そうですね。

―――ピアノを学ぶ中で腹に落ちたという感じでしょうか?

そうですね、それはあります。自分にはできないとか、自分は能力がないと嘆く前に、まずそれをやってみようっていう風に思えるようになったってことですかね。

一方、私も職業生活を長く続けていると、やっぱりプロの世界っていうのはなかなか大変で。

例えば鈴木先生は、日本語をずっと聞いて、日本語の環境の中で育ってきたら誰でも日本語が話せるようになる、落ちこぼれは誰もいないとおっしゃる。確かにそうですけれども、日本語にもいろんなレベルがあると思うんですよね。

文学賞作家の使う日本語もあれば、義務教育しか受けてない人が使う日本語もある、これはやっぱり違うと思いますよ。

自分が全てのことにおいて、例えば日本語で言う文学賞作品を書けるようなプロの域まで行けるかと言えば、努力の仕方や向き不向き、いろんなものが複合的に重なってくるので、そうではないとは思います。

―――ある程度できる、人並みにはできるという基準はどのようなものですか?

「落ちこぼれてないっていうところまではいけるかな」という、その体感っていうんですかね、実感はあるっていうことなんですけれども。

超一流は無理でも、スズキ・メソードで学んだやり方で努力すれば、ある程度のことはできるようになるという確たるもの、確信みたいなものはありますね。

もうひとつ、スズキ・メソードで得たものをあげるとしたら、かなり深いレベルの話になるかもしれませんけれども、鈴木鎮一先生というすごい方がいらしたわけですよね。

その先生が惹きつけた人たちの集まりの中で自分が育ったということですかね。この環境で子ども時代を過ごしたっていうことは、なかなか言葉にならないんですけど、でも、自分の人生の財産かなっていう風に思います。

―――それは、育った教室の中のことでしょうか?

そうですね、先生もそうですし、鈴木先生の理念に共感した自分の親であったり、教室の保護者、仲間であったり、そういう温かい人たち、子どものことをいつも気にかけている人たち。

ただのお稽古事として楽器をさせてるんじゃない人たちっていうんですかね。

例えば、スイミングスクールに行かせているとか、英会話教室に行かせているとか、そういうのとはちょっと違うことをやらせている人の、集まりの中で育ったということ。

自分が子どもの時にはそんなことは実感していなかったんですけれども、大人になるに従ってすごく感じるようになって。それこそ鈴木先生の言葉で言えば『愛に生きる』人たちの集まりだったのかなと。

子どものことをいつも気にかけている大人たち、『愛に生きる』人たちの集まりの中で子ども時代を過ごしたことは、自分の人生の財産

―――なるほど。たしかにスズキ・メソードの教室は、子どもたちが温かい大人たちに見守られる環境ですね。それでは、今度は親の視点からお話いただきたいと思います。