【質問3】―――親として、スズキ・メソードを選ばれた理由を教えてください

まず、スズキ・メソードを選んだ理由は、それしか考えられなかったっていうことです。それしかありえないと思っていました。

親としてスズキ・メソードしか考えられなかった、それしかありえないと思っていた

自分にとってスズキ・メソードがすごく大事なものだということを、大人になるに従って、どんどん、こう感じることが多くなったんですよね。ですから、夫と出会った時にそれなりにお付き合いするようになって、この人により自分のことを知ってもらうためには、スズキのことを知ってもらわないと、自分のことを知ってもらったとは思えないなと思って、彼に『愛に生きる』を読み聞かせたりとかして。

もうなんか押し付けですよね。押し付けてました。

もうなんか押し付けですよね。押し付けてました。

続きを読む

私が『愛に生きる』を最初に読んだのは小学校4年生の時だったと思うんですけれど。妹のレッスンが終わるのを待っている間に、先生のレッスン室の書棚にあったのを勝手に手に取ったのが始まりで、それから自分用に1冊買って。親元離れて東京で大学生活を送る時にも、留学する時には留学先にも、いつも肌身離さずというか、そこまで大袈裟ではないにしても、どこに行くんでも持っていたんです。

なので、留学先で出会った夫には読み聞かせていて、全部は無理なので「あとは自分で読んで」って貸して。

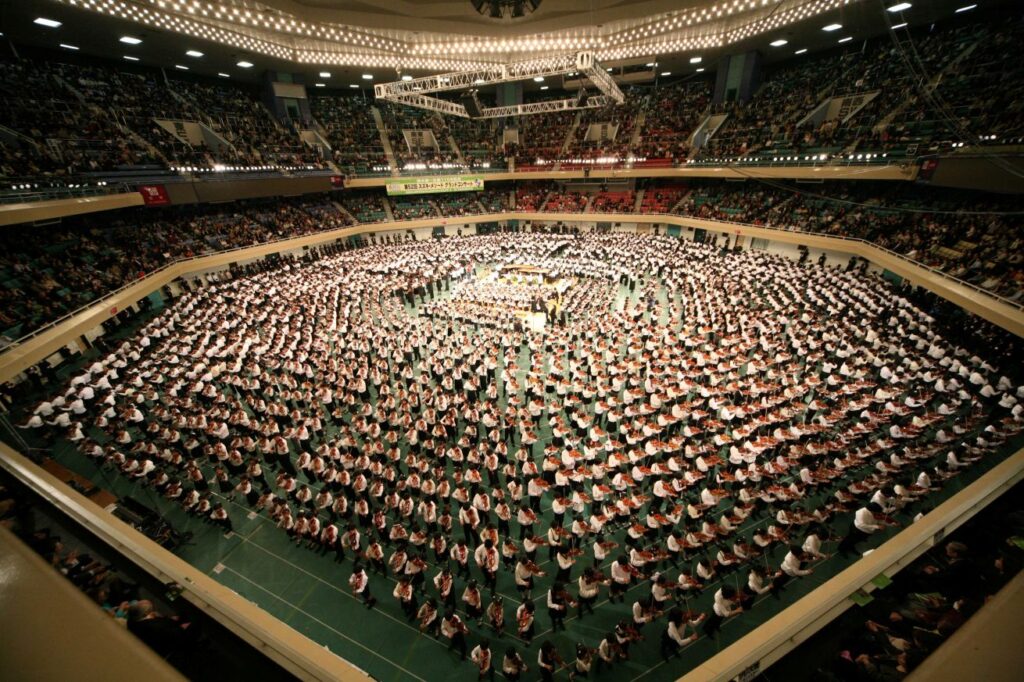

それで、結婚後すぐにですね、夫を武道館のグランドコンサートに連れていきました。

結婚後すぐに、夫を武道館のグランドコンサートに連れていきました

実は、私もグランドコンサートはその時初めてだったんです。地方で育って、そしてピアノ科だとどうしてもそうなってしまうんですね。合奏に参加できるわけでもないし、スズキ・メソードの機関紙を通して、ニュースとしてグランドコンサートがあったんだなって。当時は全国大会と呼んでましたけれど、それを知るぐらいで、自分自身は行ったことがないから、1回行ってみたいとは思っていました。

それで、夫と一緒に行ったんですが、夫がもう衝撃を受けていて、「こんなの見たことない」と。

『愛に生きる』を読むのとは全然違う衝撃があったと。

やっぱりグランドコンサートは、録音とか、写真とか、動画みたいな、そういうので見ては伝わらないっていう風に彼は言っていて。

「あの場で、あの空気を感じることが重要だ」と、彼は言っていました。

グランドコンサートは会場で空気を感じることが重要!

なので、グランドコンサートは本当にいろんな方にお出かけいただけたらと思いますけれど。

そんなふうにして、夫もある意味、子どもが出来る前からスズキ・メソードの世界に誘っていたわけですよね。なので、もうその子どもが生まれた時には、夫婦2人でスズキしか考えられないっていう風にはなっていました。

―――なるほど。今まで自分が考えたことがなかったような情熱でスズキ・メソードについてお話いただいて、感銘を受けました。

でも確かにグランドコンサートは本当にいろんな人に見ていただきたいですね。

お子さんがいらっしゃるお家はほんとに特に見ていただきたいですね。

【質問4】―――お子様に、ヴァイオリン科を選ばれた理由を教えてください

私は子どもの頃からピアノをやってましたし、夫は大人になってからなんですけれども、チェロをやってましたので、将来家族で室内楽ができたらっていう希望を持ちながら、違う楽器を弾いてくれる人がいる方が室内楽が成立するよねってことで、娘にはヴァイオリンを選んだということです。

あと、やっぱり鈴木先生が最初にスズキ・メソードをヴァイオリンから始められたので、ヴァイオリンを通してスズキ・メソードの世界を見てみたいっていう自分の好奇心もありましたね。

―――家族で室内楽は素敵ですね。デュオもピアノトリオもできるメンバー構成ですね。そして、これほどご両親が熱心であった場合、お子さん側がどのように応えるのか、そのお話もとても楽しみです。

【質問5】―――スズキ・メソードでは、子どもよりむしろ親が夢中になって楽しむ家庭が少なくない印象があります。(聴き手の場合も、研究科になっても親の方が熱心だったような気がするのですが)、相澤家としては、いかがですか?

そうですね、娘が研究科が最後まで終わった後、中学生になった頃ぐらいですかね。

青木先生に、もう研究科も卒業したんだし、中学生にもなったんだし、これからは親がレッスンについてくるのは月に1回だけね、と言われたことがありました。

その時開口一番夫が言ったのは、「先生、それはちょっとないです」でした。

つまり、我が家にとっては、レッスンに家族3人揃っていくというのが、毎週の大事な行事であり、儀式であり、生活の重要部分を占めていたんで、それが奪われるみたいな感覚が多分夫にはあったと思うんですよ。

そうしたら先生が、いきなり月1とは言わないけれど、少し回数を減らしてはいかがでしょうかっていう風におっしゃって。

その後、しばらくは諦めがつかなかったというか、ずっと行き続けてましたけど、そのうち私も夫も仕事がそれなりに忙しくなってきたということもあり、徐々に回数が減り、今はだいぶ減っているんですけども。

でも、ほんとにそれぐらい、1週間、まずお稽古をしっかりやらせる。それを先生に持っていく。そういう生活のリズムができてたんです。

確かに親の方が夢中になるというのはよくわかります。

―――私の想像以上の熱心さで。でも、1週間のその親子で頑張った成果を見て、それは公開レッスンに行くような面白さもあるわけですね、きっとね。

それで研究科が終わったのは、ちなみにお子様が何年生ぐらいのお話ですか。

小学校6年生の時に。

―――6年生なら、タイミング的に先生もこのあたりでと考えたのもわかりますね。

でも、すごく新鮮なお話ですね。ご主人も、毎週レッスンに行くのを楽しみにしてそうですね。

これを言わないと多分夫に後からフェアじゃないよって言われそうなのでお伝えしますけれども。

我が家は、娘の真希子が2歳4か月のときに始めたのですが、最初のうちは本当にお稽古しない子だったんですね。

ちなみに、私自身がスズキ・メソードを始めた年齢は、先ほどお伝えしたようにちょっと遅くて、8歳の時でした。

もちろん、8歳の子と2歳の子じゃ精神年齢が随分違うっていうのはよくわかるんですが、でも、私は本当にバイエルから始める、あの耐えられない、つまらない世界を知っていて、そこからスズキに来て、こんなに楽しい世界があるんだって知って、もう嬉々としてお稽古をするようになったんで、真希子がお稽古をしないっていうことがほんとにわからなかったっていうか、なんでこんなにいいメソードで、自分も意欲的になれるメソードでやってるのに、意欲が出ないのかっていうのが不思議で仕方なかったんです。

ヴァイオリンを始めたお嬢さんは、親の熱意に動じない、お稽古をしないタイプだった!

それで、私はちょっとせっかちなところがあったのかもしれないんですけど、1度、サジを投げかけたことがありました。

当時は青木先生ではなくて、最初に始めたときは世田谷区内で古谷達子先生についてたんですけれども。先生のレッスンに私は行きたくないという気分になって。

もうこんなにお稽古してない子どもを連れてレッスンに行って、要は、家でお稽古させてない親っていう目で生先に見られてお咎めを受けるのはイヤだと思ったんですね。

古谷先生、そんな叱るような先生じゃないんですけど、優しい方なんですけれど、多分自分が自分で許せないんでしょうね。こんなにお稽古しない子を連れてってるっていう。

自分は一生懸命頑張るんだけれど、子どもは乗ってこないっていう、その、そのジレンマを抱えてレッスンに行くのが本当に辛くなってしまって、もうレッスンについていきたくないっていうことがあったんですよね。

でも、夫はそこで、自分は砂漠に水を撒くつもりで水を撒き続けるからって言ったんですよ。

お稽古しない子どもと疲れてしまった母、苦境を支えたのは「砂漠に水を撒き続ける」と言った父

―――ご主人、達観されていますね。お子さんを信用しているんですね。

その後、色々な経緯の中で、真希子もお稽古をする子になりましたけれども、その段階に至るまでの最初の時代、その時代を乗り切ったのは俺の手柄なんだからみたいな感じで、今でも夫は家で、なんていうか、誇らしげに言いますし、なんか私が私の努力で全部やったみたいなことを言ったら、何言ってんの?と、すごく抗議すると思いますので、今のお話をご紹介して、いえ、紹介というよりは正直にお話しさせていただきました。

―――素敵なお話をありがとうございます。ちなみにご主人が“砂漠に水を撒くつもり”で、レッスンを指導されたのは何年ぐらいなんですか。

私も最初の半年ぐらいはレッスンに行った記憶がありますが、それから行かなくなり、夫が1人で真希子を連れて行くっていうのが1年から1年半ぐらい続きましたかね。

―――私が想像したより短かったです。

何をきっかけにお稽古するようになったか覚えていますか?

いや、真希子本人が変わったんじゃないんです。やっぱり私が変わったんですけれど。

古谷先生のクラスの、発表会だったか何か行事で、ピアノ伴奏を依頼されてきてくださったのが、ピアノ科の秋葉三佐子先生だったんですね。

秋葉先生は私が子どもの頃ピアノをやってた時に、本当にお若い先生で。

品格のあるお嬢さんという感じのすごく素敵な先生でした。

私、秋葉先生の夏期学校のレッスンも拝聴したことがあって、当時小学生でしたが、いいレッスンだなと思って聴きましたし、その思い出があったので、秋葉先生にこんなところで再会できるとはと、もう、びっくりでした。

子どもの頃憧れた、ピアノ科の先生と再会しました

でも、ツカツカ近寄っていって、いきなり話す勇気はなかったので、しばらく成り行きを見守っていたんです。ちょっと休憩時間が入ったときに、先生がお一人でお茶を召し上がりながら休んでらして、周りに誰もいなくて、私が話しかけに行っても大丈夫かなと思い、それで話しかけに行ったんです。

そこで、自分の自己紹介をして、小さい頃の自分の記憶にある先生の思い出みたいなものをお話したんですよね。

それから、娘がお稽古嫌いで、親としてはとても苦労していることもお話したんですが、そうしたら先生は、子どもはお稽古嫌いよ、っておっしゃったんです。そんなの普通よ、という感じで。

私は、自分がスズキを始めてからお稽古が好きになって、従来のメソッドでやっていた時には5分とか10分しかできなかった子が、いきなり2時間も練習できるようになった。でも、先生は、そっちの方が気持ち悪いくらいよっておっしゃって。「お稽古好きな子なんて気持ち悪い」には衝撃を受けましたね。

でも、秋葉先生はその後、お稽古させるお母さんは大変よねって、私にすごく寄り添ってくださったんですよ。しかも、お仕事もあるんでしょう?と私の状況も察してくださって。

私たちがスズキ・メソードをやっていた頃のお母さんの大半は、専業主婦で、お仕事を持ってらっしゃらない、もう子育てのために全部の時間を使えるお母さんたちだったんですけれど、今は共働きが多くなって、我が家もそうで。秋葉先生はそのこともよくお分かりで、あなたのようにフルタイムでお仕事をして、ほんとに男性と同じように働いて、それで帰ってきて子どもにお稽古させる、それは大変なことよねってすごく寄り添ってくださって。その言葉に、私、心が震えました。なんかその、私の言うに言えない大変さをわかってもらえたという驚き、しかも、まったく予期せずして、いたわってもらえたという驚きからくるものですかね。そのいたわりの言葉に接して、自分の仕事の大変さを理由にして、そういう言葉にあぐらをかいているんじゃなくて、頑張らなきゃダメだよねっていう気持ちが自分の中に湧いてきたって言うんですかね。

そこで自分を顧みたんです。ああ、そういえば私、この1年ぐらいさじ投げて、もう疲れたっていう感じだった、と。娘はお稽古しない、私が頑張ってもやってくれない、本当に1日10分とかしかやらないわけですよ。先生には、いや、10分でも6回やれば1時間になるじゃないですか?とか、そういうお言葉はいただいていたんですけれど、そんな根気は自分にはちょっと湧いてこなかった。

でも、秋葉先生に大変よねって言われたら、そして、重要なお仕事がんばってねと私の仕事に対するエールもいただいたら、そんなにわかってくださる人がいるのだから、やっぱり仕事だけやって子どものお稽古は見ないという態度はダメだ、頑張らないとっていう、そんな気持ちになれて。

それからは夫だけではなく、私も娘のお稽古を手分けしてやるようになったんですね。そうすると、その半分半分になるじゃないですか。1時間1人でやらせるっていうのは大変でも、30分、30分に分けたらできるとか。

憧れの先生に、心のうちを理解してもらい、仕事に対するエールももらって、

今までのような態度はダメだ、頑張らないとって、そんな気持ちになれた。

それからは娘のお稽古を、夫と手分けしてみるように。

―――お嬢さんにとっても目先が変わりますしね。

そんなふうにしていつの間にか、その頃から少しずつお稽古時間を増やしていったら、なんかもうあっという間に、1日4時間、5時間、普通に手分けしてやるようになっていました。

―――むしろ、4時間、5時間、手分けしてお付き合いされたご両親がすごいと思います。

そのお稽古時間も、私は子どもの頃、学校から帰ってきてからお稽古するものっていう、そういうスタイルだったので、それしか思いつかなかったんですけれども。

同じお教室の他のお母さんと話していたら、朝、幼稚園に行く前にやらせるっていうお話なんかも聞こえてきて、その手があったかと思って、朝やるようになって。それから夕ご飯食べる前にやって、夕ご飯食べた後もやって、そういう風に何回かに分けて、しかも夫と私で担当する時間も分けたら、結構それぐらいできるようになったって感じでした。

子どもはその当時は勉強が忙しいわけでもない、本当に小さい子ですから、平日はそれだけしかやってませんけれど。

―――これほど家族で熱心に取り組まれた経験談は、なかなかないと思います。以前お話した時にお聞きしたのですが、お嬢さんをプロの演奏家にしたいわけではない、できればハイアマチュアとして育てたいというお考えについて、教えていただけますか? とくにハイアマチュアという言葉が印象的です。

娘をプロの演奏家にしたいわけではない、できればハイアマチュアとして育てたい

ハイアマチュアは私の中から出てきた言葉ではなく、夫が割とよく使うんですけれども。

だから我が家の中では、割と一般用語になっていたなと今思うのですが。

およそどんな曲を渡されても弾けるかな、という意味です。たとえば、先ほどお褒めいただいたフランクですけれども、大変でしたけれども、やってやれないことはなかった。

それで、弾き込んだら、それなりに大勢の人に聞いていただけるくらいの演奏にはなって、私なりのフランクかもしれないけど、自分で納得できる水準に到達できた。そういう風なことが可能なアマチュア奏者になってくれたらという意味です。人から、この曲を合奏しようよと言われて、これ難しいからちょっと無理、というんじゃなく、自分なりにどんな曲でも消化できるっていう、なんかそういうことをイメージしてますかね。

―――なかなかレベルの高い話だけど、そういう心構えで音楽と意欲的に向き合える状態を目指すということですね。どんな曲でも向き合う意欲と、やりきる自信があれば、音楽を幅広く楽しめますね。